環境中的塑料污染已引起全球越來越多的關注。目前,根據管理不當的塑料廢物(MPW)概念對塑料垃圾從全球河流進入海洋的輸入量的各類模型估算差異較大,而且沒有對河流塑料輸入量的實地測量。因此,亟需定期實測數據對模型進行優化。

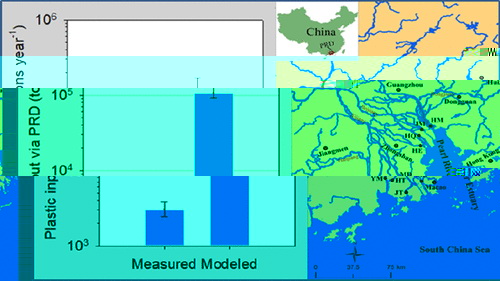

2018年,曾永平教授課題組麥磊博士在環境學院研究生的協助下,在珠江三角洲的8個主要河流出口進行為期一年的野外采樣監測,為改進模型估算提供可用的實測數據。經過全年的5次采樣,收集到河口水體表面漂浮的大量塑料碎片,其濃度與河流排水量呈正相關。根據初步計算,珠江三角洲每年經河流入海的微塑料顆粒約為390億粒,即66噸,塑料垃圾總入海通量約為2400−3800噸/年。這些數值遠遠低于基于MPW的模型估值(91,000‒170,000噸)。測量結果和模型估算結果之間的巨大差異可能源于分配給世界各國/地區的MPW值存在很大的不确定性。

本項研究用實際采樣數據揭示了模型估算的不确定,可為未來全球河流塑料入海通量估算模型的優化提供重要數據指導。相關成果近期發表在Environ. Sci. Technol.期刊上。

Lei Mai, Shan-Ni You, Hui He, Lian-Jun Bao, Liang-Ying Liu, and Eddy Y. Zeng*, Riverine microplastic pollution in the Pearl River Delta, China: Are modeled estimates accurate? Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 11810-11817.

論文鍊接:http://doi.org/10.1021/acs.est.9b04838