第一作者:麥磊

通訊作者:曾永平

通訊單位:太阳集团app首页環境學院

論文鍊接:https://doi.org/10.1021/acs.est.0c02273

圖文摘要:

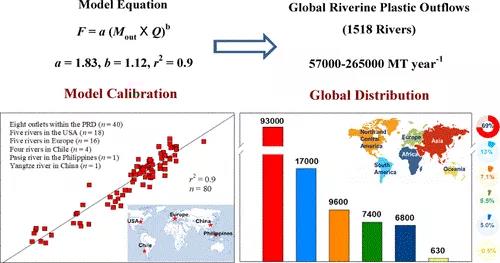

成果簡介:近日,太阳集团app首页環境學院曾永平教授團隊在環境領域權威期刊Environmental Science & Technology上發表了題為“Global Plastic Riverine Outflows”的原創性研究論文,首次以人類發展指數(HDI)為主要預測因子來估算全球塑料河流入海通量,明晰了世界河流對全球海洋塑料污染的貢獻。

全文速覽:本項研究在前期實際測量數據的基礎上,以HDI為主要預測因子來建立全球塑料河流入海通量模型,并利用現有的實測數據對河流入海通量進行校準和驗證。結果表明模型估算值和實測值具有較高的相關性(r2=0.9),證實了模型估算的準确性。模型估計,2018年全球1518條主要河流的塑料年入海通量約為5.7~26.5萬噸之間,約為MPW模型估值的十分之一。随着塑料産量的增加和人類的發展,全球塑料河流入海通量預計在2028年達到峰值。本研究中的HDI比MPW更好的估算全球塑料河流入海通量,并預測塑料污染可在人類發展過程中得到有效控制。全球塑料的河流入海通量估值大幅下降可大大緩解公衆對海洋塑料污染的擔憂,并在一定程度上緩解塑料污染治理帶來的财政壓力。

引言:塑料制品給人類生活的各方面都提供極大便利,然而,廢棄塑料也同時威脅着環境和人類健康。2018年,全球塑料制品産量達到3.59億噸,其中51%産自亞洲。塑料産品的使用壽命從不到一年到幾十年不等,廢棄塑料一部分被回收再利用或焚燒,大多數最終被填埋或丢棄。全球海洋表層水體的塑料垃圾約為0.7~3.5萬噸,而河流被認為是陸源塑料垃圾進入海洋的主要途徑。文獻中已有的基于不規範處理塑料垃圾(mismanaged plastic waste;MPW)的模型估算出全球塑料河流入海通量高達二百多萬噸。前期對珠江入海口微塑料污染的調查研究表明,基于MPW估算的河流塑料入海通量與河流實測入海通量值相差甚遠(Mai,Zeng* et al., Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 11810‒11817)。因此,本研究基于一年的野外實測數據建立了一個新模型,該模型的關鍵預測因子是聯合國開發計劃署公布的人類發展指數(Human Development Index;HDI),并結合河流流量、人口密度、城市生活垃圾産生率和固體廢棄物中塑料垃圾比例等參數,綜合分析并估算出全球塑料河流入海通量。

圖文導讀:

一、模型建立

本項研究首先将微塑料轉換成塑料,利用塑料在水體中的質量濃度(C )與水流量(Q)來計算塑料的河流通量Mout,計算公式如下:

Mout=C×Q (1)

根據WorldBank 2016年的塑料垃圾數據和聯合國發展署布的人類發展指數(HDI),我們發現二者之間存在一定的相關性,可用HDI作為塑料入海通量的指示因子。因此,河流流域範圍内可彙入河水中的塑料垃圾(MAPW)可用以下公式計算:

MAPW= PD × SWG × P × (1 -HDI ) (2)

其中PD指人口密度;SWG指人均每天固體廢棄物産生量;P指固體廢棄物中塑料垃圾的比例。

二、模型校準和驗證

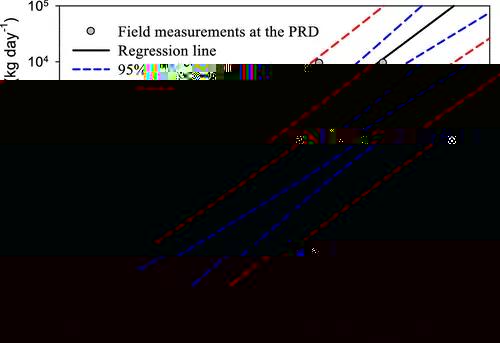

根據我們前期在珠江八大入海口的研究結果,我們發現塑料的入海通量與河流的水流量(Q)以及河流流域範圍内可彙入河水中的塑料垃圾(MAPW)成正相相關關系(n= 40; r2= 0.74; p <0.001; 圖1)。

圖1.用野外實測值對模型進行校準

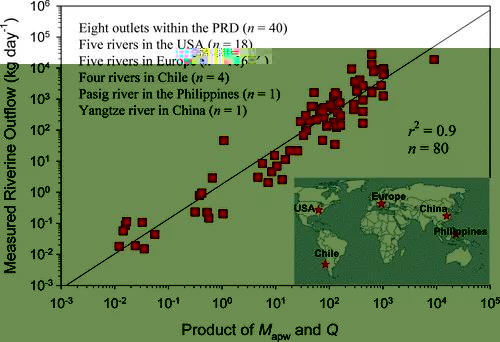

目前已報道河流水體表面微塑料污染的文獻較少,本研究用了來自世界五個不同地區的24條河流共80個實測值,這些實測值均采用拖網采樣方式獲得微塑料樣品,通過微塑料到塑料的質量換算,最終獲得這些河流的入海通量值。通過分析實測值和模型估算值的相關性(n= 80; r2 = 0.9; 圖2),證實了該模型的準确性;所選用的河流塑料入海通量值覆蓋5~6個數量級,進一步證實了該模型的穩定性(圖2)。

目前已報道河流水體表面微塑料污染的文獻較少,本研究用了來自世界五個不同地區的24條河流共80個實測值,這些實測值均采用拖網采樣方式獲得微塑料樣品,通過微塑料到塑料的質量換算,最終獲得這些河流的入海通量值。通過分析實測值和模型估算值的相關性(n= 80; r2 = 0.9; 圖2),證實了該模型的準确性;所選用的河流塑料入海通量值覆蓋5~6個數量級,進一步證實了該模型的穩定性(圖2)。

圖2. 用河流塑料入海通量的實測值對模型估算值進行驗證

三、模型對比

本研究中所建立的基于HDI的模型與文獻中已有的基于MPW的模型進行對比,基于HDI的模型估算值與河流實測值更接近(圖3)。值得注意的是,基于MPW的模型估算值往往會高估發展中國家的通量值而低估發達國家的通量值,這主要與模型的主要預測因子有關,在塑料的河流入海通量估算所使用的預測因子中,HDI優于MPW。HDI可以更加全面的衡量社會發展對塑料垃圾河流入海的關系。

盡管HDI模型能相對準确地估算全球河流塑料入海通量,模型估算仍然存在一定的局限性。例如,對于塑料入海通量較小的河流,HDI模型估算的準确性稍弱。由于微塑料的基本物理特征具有一定的地域性差異,導緻微塑料到塑料的質量轉換過程存在不确定性。總的來說,盡管具有局限性,HDI模型可以相對準确地估算塑料入海通量。

圖3.不同模型所得估算值與實測值的相關性

四、模型估算全球河流塑料入海通量

經過10萬次蒙特卡洛計算,最終估算出全球1518條河流的塑料垃圾年入海通量約為5.7~26.5萬噸(中值:13.4萬噸),遠低于MPW模型估算值。不同陸地版塊的河流塑料入海通量相差較大,其中亞洲河流的塑料年入海通量約為4.3~17.3萬噸(中值:9.28萬噸),占據全球總量的69%,遠低于Lebreton等人的模型估算比例(86%)。緊随其後的分别是南美、北美、歐洲、非洲和大洋洲,河流塑料入海通量分别為17,300、9600、7360、6730、628噸(圖4a)。亞洲較高的河流塑料入海通量主要是由于亞洲人口密度較高、河流流量較大、HDI值相對較低等因素的綜合作用。北太平洋海域主要接收來自亞洲和北美洲的陸源塑料垃圾,因此,模型估算進入到北太平洋海域的塑料垃圾年通量最高,緊随其後的是印度洋和北大西洋。

圖4.(a)各大洲河流塑料垃圾入海通量;(b)各大海洋接收河流塑料垃圾量

五、預測至2050年

随着塑料制品的産量逐年增長,塑料垃圾産量越來越高,如果塑料垃圾增長速度與塑料制品增長速度趨勢一緻,那麼,2050年将會有730million tons塑料垃圾産生。近年來,世界HDI指數逐年穩定增長,2050年将達到0.896。由此估算出未來直至2050年全球河流塑料的年入海通量發展趨勢,預計将于2028年達到頂峰,年入海通量峰值約為6.24~2.9萬噸(圖5),随着人類社會的持續發展,塑料污染将會得到逐步控制。

圖5.全球河流塑料入海通量預測值2050年。

小結:本項目通過建立以HDI為主要預測因子的模型,估算全球河流的塑料入海通量約為5.7~26.5萬噸,遠低于MPW模型的估算值。亞洲河流對全球河流塑料入海通量的貢獻比例最高(約69%),同時導緻北太平洋成為全球海域接收來自陸地塑料垃圾最多的海域。随着塑料使用量的增大和人類社會的不斷發展,全球河流塑料垃圾入海通量逐漸增加,2028年達到最高峰,随後會有下降的趨勢。通過努力改進塑料垃圾的管理和處置,在人類發展進程中可能實現對海洋塑料污染的有效控制。

主要作者介紹

第一作者:麥磊,太阳集团app首页副研究員,主要研究方向為微塑料與有機污染物的環境地球化學行為,已在Environmental Science & Technology、Environmental Pollution等期刊發表SCI論文12篇。

通訊作者:曾永平,太阳集团app首页環境學院院長、教授、博導,擔任國際環境科學權威刊物Environmental Pollution主編。研究領域為環境地球化學、環境污染與暴露化學等。主持國家傑出青年科學基金、國家自然科學基金重大重點項目、國家自然科學基金創新研究群體科學基金等項目20餘項。入選廣東省第四批“南粵百傑”計劃,增選為國際環境毒理學與化學協會會士并獲SETAC亞太終身成就獎,榮獲2019年“消除持久性有機污染物傑出貢獻獎”。已在國際SCI雜志上發表論文300餘篇,其中在頂級期刊ES&T上發表論文40多篇,連續多年入選中國高被引學者名單(2014‒2019)。聯系郵箱:eddyzeng@jnu.edu.cn。

原文鍊接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c02273

投稿:曾永平團隊。投稿、合作、轉載、進群,請添加小編微信Environmentor2020,掃碼可加入環境人-微塑料微信交流群。