近年來,外源性污染物全氟化合物(PFASs)因其對環境和人體的毒性而受到廣泛關注。大腦是脊椎動物包括人類最重要的神經器官,研究表明,PFASs可以通過破壞血腦屏障(BBB)和腦腦脊液屏障(BCSFB)侵入血液循環,最終到達大腦。PFASs的持續累積可能對動物或人類腦部産生神經毒性,結果導緻行為障礙和認知發育缺陷等。然而目前,由于人腦樣本的不易得,我們對于PFASs在人腦中的分布仍缺乏了解。腦脊液(CSF)作為首選替代基質可能為監測PFASs在人腦中的暴露狀況提供了可能性。

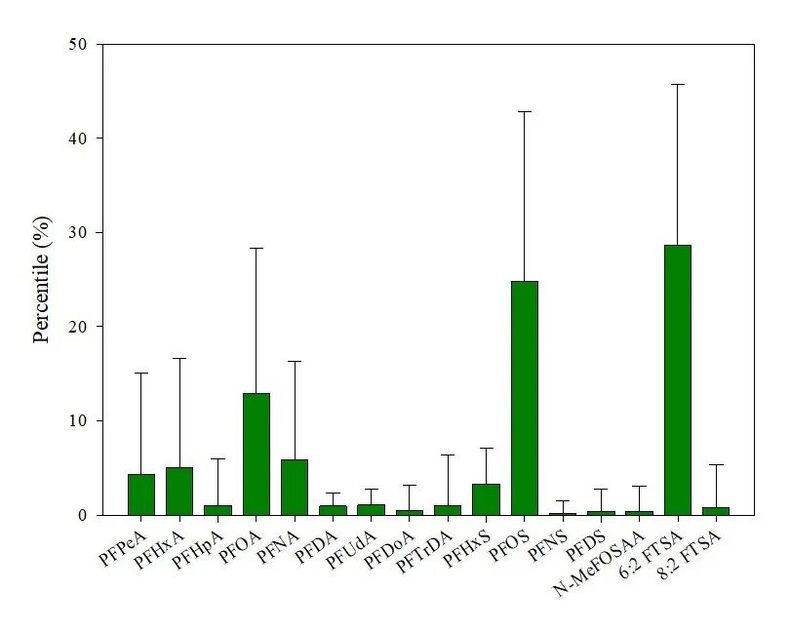

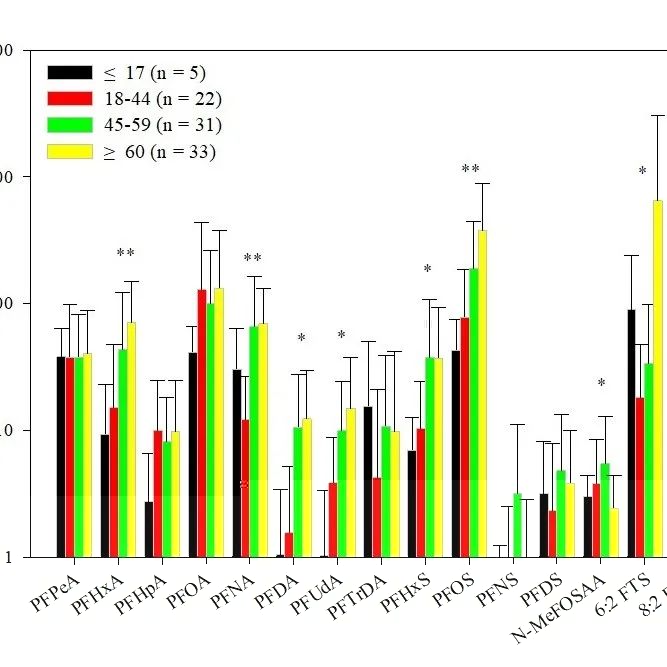

環境學院暨廣東省環境污染與健康重點實驗室郭英教授團隊在黑龍江省哈爾濱市的一家醫院招募就診人群,并采集了91份人類腦脊液樣本用于本次研究。研究測定了5類共26種傳統和新型PFASs在人腦中的暴露水平和流行情況,同時還探讨了PFASs與志願者性别和年齡的關系。結果表明,半數PFASs在50%的腦脊液樣品中檢測到,其中全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、全氟己烷磺酸(PFHxS)和正甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸(N-MeFOSAA)是檢出率最高的同系物(> 90%),表明人腦受到PFASs的普遍污染。與其他腦脊液研究相比,本研究檢測到相對較高濃度的PFASs,特别是6:2 FTS, PFOS和PFOA(圖1)。但與血液中PFASs的濃度相比,腦脊液中PFASs的總體水平較低,意味着屏障可能在其中發揮了阻礙作用。此外,盡管沒有統計學上的意義,但男性腦脊液中ΣPFASs的濃度普遍高于女性,這可能與PFASs在不同性别人群體内的半衰期以及女性特殊的排洩模式有關。而ΣPFASs和某些PFASs的濃度顯示出與年齡相關的顯著差異。即與其他年齡組相比,ΣPFASs在老年人腦脊液中的濃度最高,這可能是随着人類年齡的增長,腦脊液的輸出減少所緻(圖2)。

環境意義:傳統和新型PFASs在其生産、使用和處理過程中被不斷直接或間接地排放到環境中,并最終通過食物鍊傳遞到人體内。研究表明,PFASs可以通過特定途徑穿透腦屏障到達人腦并在人腦中積累,對人類健康具有潛在的超前影響。因此,有必要對人腦環境中的PFASs進行有效測定,而腦脊液中檢測到的PFASs濃度可近似看作人腦環境PFASs的暴露水平。然而關于PFASs對人腦神經發育的終點仍不确定,我們的研究能夠為研究人員進一步探索PFASs暴露對人腦的毒性作用提供有效數據。

相關成果近期發表在Journal of Hazardous Materials(JHM)上,本研究受到國家自然科學基金項目(No. 21822604、22176071)和廣東省創新創業團隊計劃項目(No. 2016ZT06N258)聯合資助。

Hu W, Zhang M Y, Liu L Y, et al. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) crossing the blood-cerebrospinal fluid barrier: Their occurrence in human cerebrospinal fluid[J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 442: 130003.

論文鍊接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422017976#fig0015